Определение и цель тушения

Сталь нагревают до температуры выше критической точки Ac3 (доэвтектоидная сталь) или Ac1 (заэвтектоидная сталь), выдерживают в течение определённого времени для полной или частичной аустенизации, а затем охлаждают со скоростью, превышающей критическую скорость закалки. Процесс термической обработки, превращающий переохлаждённый аустенит в мартенсит или нижний бейнит, называется закалкой.

Целью закалки является преобразование переохлаждённого аустенита в мартенсит или бейнит для получения структуры мартенсита или нижнего бейнита. Закалка в сочетании с отпуском при различных температурах значительно повышает прочность, твёрдость и стойкость стали. Кроме того, она повышает износостойкость, усталостную прочность, вязкость и т.д., что позволяет удовлетворить различные требования к применению различных механических деталей и инструментов. Закалка также может использоваться для достижения особых физических и химических свойств некоторых специальных сталей, таких как ферромагнетизм и коррозионная стойкость.

При охлаждении стальных деталей в закалочной среде с изменением агрегатного состояния процесс охлаждения обычно разделяют на следующие три стадии: стадия паровой пленки, стадия кипения и стадия конвекции.

Прокаливаемость стали

Закаливаемость и прокаливаемость — два показателя, характеризующие способность стали подвергаться закалке. Они также являются важным критерием выбора и применения материала.

1. Понятия закаливаемости и закаливаемости

Закаливаемость — это способность стали достигать максимальной твёрдости после закалки и закалки в идеальных условиях. Основным фактором, определяющим закаливаемость стали, является содержание углерода. Точнее, это содержание углерода, растворённого в аустените при закалке и нагреве. Чем выше содержание углерода, тем выше закаливаемость стали. Легирующие элементы в стали мало влияют на закаливаемость, но оказывают существенное влияние на закаливаемость стали.

Закаливаемость относится к характеристикам, определяющим глубину закалки и распределение твёрдости стали при определённых условиях. То есть, способность получать закалённый слой необходимой глубины при закалке. Это неотъемлемое свойство стали. Закаливаемость фактически отражает лёгкость превращения аустенита в мартенсит при закалке. Она в основном связана с устойчивостью переохлаждённого аустенита стали или с критической скоростью охлаждения стали при закалке.

Следует также отметить, что закаливаемость стали следует отличать от эффективной глубины закалки стальных деталей при определенных условиях закалки. Закаливаемость стали является неотъемлемым свойством самой стали. Она зависит только от ее внутренних факторов и не имеет ничего общего с внешними факторами. Эффективная глубина закалки стали зависит не только от закаливаемости стали, но и от используемого материала. Она связана с внешними факторами, такими как охлаждающая среда и размер заготовки. Например, при одинаковых условиях аустенитизации закаливаемость одной и той же стали одинакова, но эффективная глубина закалки при закалке в воде больше, чем при закалке в масле, а мелкие детали меньше, чем при закалке в масле. Эффективная глубина закалки крупных деталей велика. Нельзя сказать, что закалка в воде имеет более высокую закалку, чем закалка в масле. Нельзя сказать, что мелкие детали имеют более высокую закалку, чем крупные детали. Видно, что для оценки прокаливаемости стали необходимо исключить влияние внешних факторов, таких как форма заготовки, ее размер, охлаждающая среда и т. д.

Кроме того, поскольку закаливаемость и прокаливаемость — два разных понятия, сталь с высокой твердостью после закалки не обязательно имеет высокую закаливаемость; а сталь с низкой твердостью также может иметь высокую закаливаемость.

2. Факторы, влияющие на прокаливаемость

Закаливаемость стали зависит от стабильности аустенита. Любой фактор, способный повысить стабильность переохлаждённого аустенита, сместить кривую С вправо и тем самым снизить критическую скорость охлаждения, может повысить закаливаемость высокопрочной стали. Устойчивость аустенита в основном зависит от его химического состава, размера зерна и однородности состава, которые связаны с химическим составом стали и условиями нагрева.

3.Метод измерения прокаливаемости

Существует множество методов измерения прокаливаемости стали, наиболее распространенными из которых являются метод измерения критического диаметра и метод испытания на торцевую прокаливаемость.

(1)Метод измерения критического диаметра

После закалки стали в определённой среде максимальный диаметр, при котором сердечник приобретает полностью мартенситную или 50% мартенситную структуру, называется критическим диаметром и обозначается Dc. Метод измерения критического диаметра заключается в изготовлении серии круглых прутков разного диаметра и измерении кривой твёрдости U, распределённой по диаметру на каждом сечении образца после закалки, и нахождении прутка с полумартенситной структурой в центре. Диаметр круглого прутка – это критический диаметр. Чем больше критический диаметр, тем выше закаливаемость стали.

(2) Метод испытания на торцевое гашение

Метод испытания на торцевую закалку использует образец стандартного размера (Ф25 мм × 100 мм), закаленный с торца. После аустенитизации один торец образца охлаждается водой на специальном оборудовании. После охлаждения измеряется твёрдость вдоль оси – от охлаждаемого водой торца. Метод испытания по кривой зависимости расстояния. Метод испытания на торцевую закалку является одним из методов определения прокаливаемости стали. Его преимуществами являются простота эксплуатации и широкий спектр применения.

4. Закалочные напряжения, деформации и трещины

(1) Внутреннее напряжение заготовки во время закалки

При быстром охлаждении заготовки в закалочной среде, поскольку заготовка имеет определенный размер и коэффициент теплопроводности также имеет определенное значение, во время охлаждения вдоль внутреннего сечения заготовки будет возникать определенный градиент температуры. Температура поверхности низкая, температура сердцевины высокая, и температуры поверхности и сердцевины высокие. Существует разница температур. Во время процесса охлаждения заготовки также происходят два физических явления: одно - тепловое расширение, при понижении температуры длина линии заготовки сокращается; другое - превращение аустенита в мартенсит, когда температура падает до точки мартенситного превращения, что приведет к увеличению удельного объема. Из-за разницы температур во время процесса охлаждения величина теплового расширения будет разной в разных частях вдоль поперечного сечения заготовки, и в разных частях заготовки будут возникать внутренние напряжения. Из-за существования разницы температур внутри заготовки, могут также быть части, где температура падает быстрее, чем точка, где возникает мартенсит. В результате превращения объём расширяется, а области с высокой температурой всё ещё находятся выше точки аустенита и в состоянии аустенита. Эти области также будут генерировать внутренние напряжения из-за различий в удельных изменениях объёма. Следовательно, в процессе закалки и охлаждения могут возникать два вида внутренних напряжений: термическое напряжение и тканевое напряжение.

Внутренние напряжения по времени существования также можно разделить на мгновенные и остаточные. Внутреннее напряжение, возникающее в заготовке в определённый момент времени в процессе охлаждения, называется мгновенным напряжением; остающееся внутри заготовки после охлаждения напряжение называется остаточным напряжением.

Тепловое напряжение относится к напряжению, вызванному неравномерным тепловым расширением (или холодным сжатием) из-за разницы температур в различных частях заготовки при ее нагревании (или охлаждении).

Теперь возьмем в качестве примера сплошной цилиндр, чтобы проиллюстрировать правила формирования и изменения внутренних напряжений в процессе его охлаждения. Здесь обсуждается только осевое напряжение. В начале охлаждения, поскольку поверхность охлаждается быстро, температура низкая и сильно сжимается, в то время как сердцевина охлаждается, температура высокая, а усадка мала. В результате поверхность и внутренняя часть взаимно сдерживаются, что приводит к растягивающему напряжению на поверхности, в то время как сердцевина находится под давлением. По мере охлаждения разница температур между внутренней и внешней частями увеличивается, и соответственно увеличивается внутреннее напряжение. Когда напряжение превышает предел текучести при этой температуре, происходит пластическая деформация. Поскольку толщина сердцевины больше толщины поверхности, сердцевина всегда сначала сжимается в осевом направлении. В результате пластической деформации внутреннее напряжение больше не увеличивается. После охлаждения до определенного периода времени снижение температуры поверхности постепенно замедляется, и ее усадка также постепенно уменьшается. В это время сердцевина все еще сжимается, поэтому растягивающее напряжение на поверхности и сжимающее напряжение в сердцевине будут постепенно уменьшаться, пока не исчезнут. Однако по мере продолжения охлаждения влажность поверхности становится все ниже и ниже, и величина усадки становится все меньше и меньше, или даже прекращается усадка. Поскольку температура в сердцевине все еще высока, она будет продолжать сжиматься, и в конечном итоге на поверхности заготовки сформируются сжимающие напряжения, в то время как сердцевина будет иметь растягивающие напряжения. Однако, поскольку температура низкая, пластическая деформация нелегка, поэтому это напряжение будет увеличиваться по мере продолжения охлаждения. Оно продолжает увеличиваться и в конечном итоге остается внутри заготовки в виде остаточного напряжения.

Видно, что тепловое напряжение в процессе охлаждения изначально приводит к растяжению поверхностного слоя и сжатию сердцевины, а остаточное напряжение приводит к сжатию поверхностного слоя и растяжению сердцевины.

Подводя итог, можно сказать, что тепловое напряжение, возникающее при закалочном охлаждении, обусловлено разницей температур в поперечном сечении заготовки во время охлаждения. Чем больше скорость охлаждения и разность температур в поперечном сечении заготовки, тем больше возникающее тепловое напряжение. При одинаковых условиях охлаждающей среды, чем выше температура нагрева заготовки, чем больше ее размер, тем меньше теплопроводность стали, тем больше разность температур внутри заготовки и тем больше тепловое напряжение. Если заготовка охлаждается неравномерно при высокой температуре, она будет деформироваться. Если мгновенное растягивающее напряжение, возникающее в процессе охлаждения заготовки, превышает предел прочности материала на растяжение, возникнут закалочные трещины.

Напряжение фазового превращения относится к напряжению, вызванному разным временем фазового превращения в разных частях заготовки в процессе термической обработки, также известному как тканевое напряжение.

Во время закалки и быстрого охлаждения, когда поверхностный слой охлаждается до точки Ms, происходит мартенситное превращение и вызывает расширение объема. Однако из-за препятствия со стороны ядра, которое еще не подверглось превращению, поверхностный слой создает сжимающее напряжение, в то время как ядро имеет растягивающее напряжение. Когда напряжение достаточно велико, оно вызовет деформацию. Когда ядро охлаждается до точки Ms, оно также претерпит мартенситное превращение и расширится в объеме. Однако из-за ограничений преобразованного поверхностного слоя с низкой пластичностью и высокой прочностью его конечное остаточное напряжение будет в форме поверхностного натяжения, а ядро будет под давлением. Можно видеть, что изменение и конечное состояние напряжения фазового превращения прямо противоположны термическому напряжению. Более того, поскольку напряжение фазового превращения возникает при низких температурах с низкой пластичностью, деформация в это время затруднена, поэтому напряжение фазового превращения с большей вероятностью вызовет растрескивание заготовки.

Существует множество факторов, влияющих на величину напряжения фазового превращения. Чем выше скорость охлаждения стали в интервале температур мартенситного превращения, чем больше размер стальной детали, тем хуже теплопроводность стали, чем больше удельный объем мартенсита, тем больше напряжение фазового превращения. Чем оно больше. Кроме того, напряжение фазового превращения также связано с составом стали и ее прокаливаемостью. Например, высокоуглеродистая высоколегированная сталь увеличивает удельный объем мартенсита из-за высокого содержания углерода, что должно увеличивать напряжение фазового превращения стали. Однако с увеличением содержания углерода точка Ms понижается, и после закалки остается большое количество остаточного аустенита. Его объемное расширение уменьшается, а остаточное напряжение низкое.

(2) Деформация заготовки во время закалки

При закалке в заготовке происходит два основных типа деформации: один — изменение геометрической формы заготовки, проявляющееся в изменении размеров и формы, часто называемое деформацией коробления, которая вызывается закалочными напряжениями; другой — объемная деформация, которая проявляется в пропорциональном расширении или сжатии объема заготовки, что вызвано изменением удельного объема при фазовом переходе.

Деформация коробления также включает в себя деформацию формы и деформацию кручения. Деформация кручения чаще всего возникает из-за неправильного размещения заготовки в печи во время нагрева, отсутствия формоизменения после коррекции деформации перед закалкой или неравномерного охлаждения различных частей заготовки при её охлаждении. Эту деформацию можно проанализировать и решить для конкретных ситуаций. Далее в основном рассматриваются объёмная деформация и деформация формы.

1) Причины возникновения закалочной деформации и закономерности ее изменения

Объёмная деформация, вызванная структурными превращениями. Структурное состояние заготовки до закалки обычно представляет собой перлит, то есть смешанную структуру феррита и цементита, а после закалки – мартенсит. Различия в удельных объёмах этих структур приводят к изменению объёма до и после закалки, что приводит к деформации. Однако эта деформация вызывает лишь пропорциональное расширение и сжатие заготовки, не изменяя её форму.

Кроме того, чем больше мартенсита в структуре после термообработки или чем выше содержание углерода в мартенсите, тем больше его объёмное расширение, а чем больше количество остаточного аустенита, тем меньше объёмное расширение. Следовательно, изменение объёма можно контролировать, контролируя относительное содержание мартенсита и остаточного мартенсита во время термообработки. При правильном контроле объём не будет ни расширяться, ни сжиматься.

Деформация формы, вызванная термическим напряжением Деформация, вызванная термическим напряжением, возникает в областях с высокими температурами, где предел текучести стальных деталей низкий, пластичность высокая, поверхность быстро охлаждается, а разница температур между внутренней и внешней частью заготовки большая. В это время мгновенное термическое напряжение представляет собой поверхностное напряжение растяжения и напряжение сжатия сердцевины. Поскольку в это время температура сердцевины высока, предел текучести значительно ниже, чем у поверхности, поэтому это проявляется как деформация под действием разнонаправленного напряжения сжатия, то есть куб имеет сферическую форму. Разнообразие. В результате больший из них сжимается, а меньший расширяется. Например, длинный цилиндр укорачивается в направлении длины и расширяется в направлении диаметра.

Деформация формы, вызванная напряжением ткани Деформация, вызванная напряжением ткани, также происходит в ранний момент, когда напряжение ткани максимально. В это время разница температур в поперечном сечении велика, температура сердцевины выше, она все еще находится в аустенитном состоянии, пластичность хорошая, а предел текучести низкий. Мгновенное напряжение ткани представляет собой поверхностное сжимающее напряжение и напряжение растяжения сердцевины. Таким образом, деформация проявляется как удлинение сердцевины под действием разнонаправленного растягивающего напряжения. В результате под действием напряжения ткани большая сторона заготовки удлиняется, а меньшая сторона укорачивается. Например, деформация, вызванная напряжением ткани в длинном цилиндре, представляет собой удлинение по длине и уменьшение по диаметру.

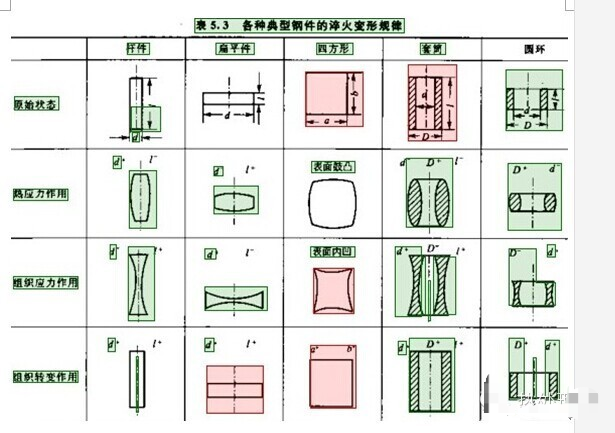

В таблице 5.3 приведены правила деформации закалки различных типовых стальных деталей.

2) Факторы, влияющие на закалочную деформацию

Факторами, влияющими на закалочную деформацию, являются главным образом химический состав стали, исходная структура, геометрия деталей и процесс термической обработки.

3) Закалка трещин

Трещины в деталях возникают преимущественно на поздней стадии закалки и охлаждения, то есть после практически полного завершения мартенситного превращения или после полного охлаждения. Разрушение происходит хрупко, поскольку растягивающие напряжения в деталях превышают предел прочности стали. Трещины, как правило, перпендикулярны направлению максимальной деформации растяжения, поэтому различные формы трещин в деталях зависят главным образом от состояния распределения напряжений.

Распространённые типы закалочных трещин: Продольные (осевые) трещины образуются преимущественно при превышении тангенциальным растягивающим напряжением предела прочности материала; поперечные трещины – при превышении большим осевым растягивающим напряжением, возникающим на внутренней поверхности детали, предела прочности материала. Трещины; сетчатые трещины образуются под действием двумерных растягивающих напряжений на поверхности; трещины отслоения возникают в очень тонком закалённом слое, что может происходить при резком изменении напряжения и действии чрезмерного растягивающего напряжения в радиальном направлении. Вид трещины.

Продольные трещины также называются осевыми трещинами. Трещины возникают при максимальном растягивающем напряжении вблизи поверхности детали и имеют определённую глубину по направлению к центру. Направление трещин, как правило, параллельно оси, но может меняться при концентрации напряжений в детали или наличии внутренних структурных дефектов.

После полной закалки заготовки склонны к образованию продольных трещин. Это связано с большим тангенциальным растягивающим напряжением на поверхности закаленной заготовки. С увеличением содержания углерода в стали склонность к образованию продольных трещин увеличивается. Низкоуглеродистая сталь имеет малый удельный объем мартенсита и сильное термическое напряжение. На поверхности имеются большие остаточные сжимающие напряжения, поэтому она плохо поддается закалке. С увеличением содержания углерода поверхностное сжимающее напряжение уменьшается, а структурное напряжение увеличивается. В то же время пиковое растягивающее напряжение смещается к поверхностному слою. Поэтому высокоуглеродистая сталь склонна к образованию продольных закалочных трещин при перегреве.

Размер деталей напрямую влияет на величину и распределение остаточных напряжений, а также на их склонность к закалочным трещинам. Продольные трещины также легко образуются при закалке в опасном диапазоне размеров поперечного сечения. Кроме того, закупорка стального сырья часто приводит к продольным трещинам. Поскольку большинство стальных деталей изготавливаются прокаткой, неметаллические включения, карбиды и т. д. в стали распределяются вдоль направления деформации, что приводит к анизотропии стали. Например, если инструментальная сталь имеет полосчатую структуру, ее поперечная прочность на излом после закалки на 30–50 % меньше продольной прочности на излом. Если в стали присутствуют такие факторы, как неметаллические включения, вызывающие концентрацию напряжений, даже если тангенциальное напряжение больше осевого, продольные трещины легко образуются в условиях низких напряжений. По этой причине строгий контроль уровня неметаллических включений и сахара в стали является важным фактором предотвращения закалочных трещин.

Особенности распределения внутренних напряжений в поперечных и дуговых трещинах таковы: поверхность подвергается воздействию сжимающих напряжений. После отрыва от поверхности на определённое расстояние сжимающие напряжения сменяются значительными растягивающими. Трещина возникает в области действия растягивающих напряжений, а затем, когда внутренние напряжения распространяются на поверхность детали, они перераспределяются или хрупкость стали ещё больше возрастает.

Поперечные трещины часто возникают в крупных деталях вала, таких как ролики, роторы турбин или другие детали вала. Характерные черты трещин заключаются в том, что они перпендикулярны направлению оси и разрываются изнутри наружу. Часто они образуются до закалки и вызваны термическим напряжением. Крупные поковки часто имеют металлургические дефекты, такие как поры, включения, ковочные трещины и белые пятна. Эти дефекты служат отправной точкой разрушения и разрушения под действием осевого растягивающего напряжения. Дуговые трещины вызываются термическим напряжением и обычно распространяются в форме дуги в тех частях, где изменяется форма детали. Они в основном возникают внутри заготовки или вблизи острых кромок, канавок и отверстий и распространяются в форме дуги. Если детали из высокоуглеродистой стали диаметром или толщиной от 80 до 100 мм и более не закаливаются, на поверхности будут наблюдаться сжимающие напряжения, а в центре — растягивающие напряжения. Стресс, максимальные растягивающие напряжения возникают в зоне перехода от закаленного слоя к незакаленному, и в этих зонах возникают дуговые трещины. Кроме того, скорость охлаждения на острых кромках и углах высока, и все они закаливаются. При переходе к пологим деталям, то есть к незакаленной области, здесь возникает зона максимальных растягивающих напряжений, поэтому дуговые трещины склонны к возникновению. Скорость охлаждения вблизи отверстия под штифт, канавки или центрального отверстия заготовки низкая, соответствующий закаленный слой тонкий, и растягивающие напряжения вблизи закаленной переходной зоны могут легко вызвать дуговые трещины.

Сетчатые трещины, также известные как поверхностные трещины, являются поверхностными трещинами. Глубина трещины невелика, обычно около 0,01–1,5 мм. Основной характеристикой этого типа трещин является то, что их произвольное направление не зависит от формы детали. Множество трещин, соединённых друг с другом, образуют сетку и широко распределённых. При большей глубине трещины, например, более 1 мм, сетевые характеристики исчезают, и трещины приобретают хаотичную ориентацию или продольное распределение. Сетчатые трещины связаны с состоянием двумерного растягивающего напряжения на поверхности.

Детали из высокоуглеродистой или цементированной стали с обезуглероженным слоем на поверхности склонны к образованию сетчатых трещин во время закалки. Это связано с тем, что поверхностный слой имеет меньшее содержание углерода и меньший удельный объем, чем внутренний слой мартенсита. Во время закалки поверхностный слой карбида подвергается растягивающим напряжениям. Детали, у которых слой дефосфоризации не был полностью удален при механической обработке, также будут образовывать сетчатые трещины во время высокочастотной или газопламенной закалки. Чтобы избежать таких трещин, качество поверхности деталей должно строго контролироваться, а во время термической обработки следует предотвращать окислительную сварку. Кроме того, после использования ковочного штампа в течение определенного периода времени к этой форме относятся трещины термической усталости, которые появляются в полосах или сетках в полости, а также трещины в процессе шлифования закаленных деталей.

Трещины отслоения возникают в очень узкой области поверхностного слоя. Сжимающие напряжения действуют в осевом и тангенциальном направлениях, а растягивающие — в радиальном. Трещины параллельны поверхности детали. К таким трещинам относится отслоение закаленного слоя после охлаждения деталей после поверхностной закалки и цементации. Его возникновение связано с неравномерной структурой в закаленном слое. Например, после охлаждения легированной цементированной стали с определенной скоростью структура в цементированном слое следующая: наружный слой — мелкодисперсный перлит + карбид, а подслой — мартенсит + остаточный аустенит, внутренний слой — мелкодисперсный перлит или мелкодисперсный перлит. Поскольку удельный объем образования подслоевого мартенсита является наибольшим, результатом объемного расширения является то, что сжимающее напряжение действует на поверхностный слой в осевом и тангенциальном направлениях, а растягивающее напряжение возникает в радиальном направлении, и мутация напряжения происходит внутрь, переходя в сжимающее напряженное состояние, и отслаивающие трещины Возникает в очень тонких областях, где напряжения резко переходят. Как правило, трещины скрываются внутри параллельно поверхности и в тяжелых случаях могут вызывать отслоение поверхности. Если скорость охлаждения цементированных деталей ускоряется или замедляется, в цементированном слое может быть получена однородная структура мартенсита или ультратонкая перлитная структура, что может предотвратить возникновение таких трещин. Кроме того, во время высокочастотной или пламенной закалки поверхность часто перегревается, и структурная неоднородность вдоль закаленного слоя может легко образовывать такие поверхностные трещины.

Микротрещины отличаются от четырёх вышеупомянутых трещин тем, что они вызваны микронапряжениями. Межзеренные трещины, возникающие после закалки, перегрева и шлифования высокоуглеродистой инструментальной стали или цементированных деталей, а также трещины, возникающие при несвоевременном отпуске закалённых деталей, связаны с наличием и последующим расширением микротрещин в стали.

Микротрещины необходимо исследовать под микроскопом. Обычно они возникают на границах исходных зерен аустенита или на стыке мартенситных листов. Некоторые трещины проникают в мартенситные листы. Исследования показывают, что микротрещины чаще встречаются в пластинчато-двойниковом мартенсите. Причина в том, что пластинчатые мартенситные кристаллы сталкиваются друг с другом при росте с высокой скоростью и создают высокие напряжения. Однако сам двойниковый мартенсит хрупкий и не может производить пластическую деформацию, ослабляющую напряжения, что легко приводит к образованию микротрещин. Зерна аустенита крупные, и восприимчивость к микротрещинам увеличивается. Наличие микротрещин в стали значительно снижает прочность и пластичность закаленных деталей, что приводит к их преждевременному разрушению (разрушению).

Для предотвращения образования микротрещин в деталях из высокоуглеродистой стали можно применять такие меры, как снижение температуры нагрева перед закалкой, получение мелкозернистой мартенситной структуры и снижение содержания углерода в мартенсите. Кроме того, своевременный отпуск после закалки является эффективным методом снижения внутренних напряжений. Испытания показали, что после достаточного отпуска при температуре выше 200 °C карбиды, выделяющиеся в трещинах, «заваривают» их, что может значительно снизить опасность образования микротрещин.

Выше обсуждаются причины и методы предотвращения трещин, основанные на характере их распределения. В реальном производстве распределение трещин варьируется в зависимости от таких факторов, как качество стали, форма детали, а также технология горячей и холодной обработки. Иногда трещины существуют уже до термической обработки и продолжают расширяться в процессе закалки; иногда в одной и той же детали могут одновременно появляться несколько видов трещин. В этом случае, основываясь на морфологических характеристиках трещины, макроскопическом анализе поверхности излома, металлографическом исследовании и, при необходимости, химическом анализе и других методах, следует провести комплексный анализ, начиная от качества материала, организационной структуры и заканчивая причинами напряжений при термической обработке, чтобы выявить основные причины и затем определить эффективные превентивные меры.

Анализ трещин является важным методом анализа причин их возникновения. Любой излом имеет начальную точку. Закалочные трещины обычно начинаются в точке схождения радиальных трещин.

Если источник трещины находится на поверхности детали, это означает, что она вызвана чрезмерным растягивающим напряжением на поверхности. Если на поверхности нет структурных дефектов, таких как включения, но есть факторы концентрации напряжений, такие как глубокие следы ножа, окалина, острые углы стальных деталей или структурные изменения, возможно образование трещин.

Если трещина возникла внутри детали, она связана с дефектами материала или избыточными внутренними остаточными напряжениями растяжения. Поверхность излома при нормальной закалке имеет серый и тонкий фарфоровый цвет. Если поверхность излома тёмно-серая и шероховатая, это вызвано перегревом или толщиной исходной ткани.

Вообще говоря, на стеклянном участке закалочной трещины не должно быть цвета окисления, и вокруг трещины не должно быть обезуглероживания. Если вокруг трещины есть обезуглероживание или цвет окисления на участке трещины, это указывает на то, что деталь уже имела трещины до закалки, и исходные трещины будут расширяться под воздействием напряжений термической обработки. Если рядом с трещинами детали видны сегрегированные карбиды и включения, это означает, что трещины связаны с сильной сегрегацией карбидов в исходном материале или наличием включений. Если трещины появляются только на острых углах или частях мутации формы детали без вышеуказанного явления, это означает, что трещина вызвана необоснованной структурной конструкцией детали или ненадлежащими мерами по предотвращению трещин, или чрезмерным напряжением термической обработки.

Кроме того, трещины в деталях, подвергнутых химико-термической обработке и поверхностной закалке, чаще всего возникают вблизи упрочнённого слоя. Улучшение структуры упрочнённого слоя и снижение напряжений при термической обработке являются важными способами предотвращения образования поверхностных трещин.

Время публикации: 22 мая 2024 г.